マナーやご作法

近親者に不幸があった場合に取得する忌引き休暇。

忌引き休暇とは法律で定められている制度ではなく、各会社によってそれぞれルールが異なります。

今回は忌引き休暇について詳しく解説します。

「忌引き休暇はいつが起点日になるの?」「祖父母が亡くなった場合の忌引き休暇は取れる?」

といった悩みや疑問についてお答えします。

また忌引き休暇取得の際、上司へ送るメール例文についてもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

忌引き休暇とは、主に3親等までの近親者が亡くなった場合に取得できる休みのことです。

「服喪休暇」や「慶弔休暇」などと呼ばれることもあります。(慶弔休暇はお祝い事でも休みが取れる制度)

忌引き休暇は法律ではなく、あくまでも会社独自のルールで決められているもの。

「欠勤扱いだが給料は出る(有給休暇取得)」、「欠勤にならず給料も保障される」など、会社によって忌引き休暇の扱いは異なります。

忌引き休暇を取得する際は自身の会社の就業規則をよく確認しておきましょう。

ちなみに忌引き休暇を申請できるのは“通夜・葬儀のときだけ”という会社がほとんど。

一周忌や三回忌などの法要では使えないため有給休暇取得などの手続きが必要です。

一般的に忌引き休暇を申請できるのは3親等まで、という会社が多いようですね。

祖父母が亡くなった場合でも忌引き休暇取得は可能です。

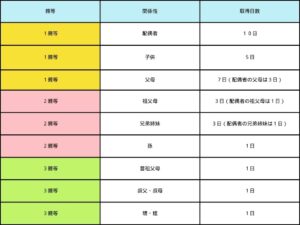

ちなみに主な1~3親等は以下の区分になります。

忌引き休暇を取得できるのは「故人が逝去した日」、もしくは「忌引き休暇申請をした日」を起点とするのが一般的です。

休暇の起点日も会社によって異なりますのでしっかり確認しましょう。

忌引き休暇は故人との間柄が近しいほど多く取得できます。

一覧表にして見てみましょう。

忌引き休暇は基本的には身内が亡くなった場合に申請するものです。

しかし長年お世話になった取引先の方が亡くなった場合などは会社に相談してみましょう。

身内以外は有給休暇取得などの手続きを取るケースが多いようです。

また祖父母でも忌引き休暇は取得できますが、「本人の祖父母」と「配偶者の祖父母」では日数が変わってきます。

兄弟姉妹が亡くなった際は1日~3日が一般的ですが、喪主を務める場合は休暇日数を増やせるよう会社と交渉してみるのもよいでしょう。

葬儀が終わると書類関係の手続きがあるのですが、こちらもかなり骨の折れる作業です。

喪主を経験した方からは「葬儀よりも大変だった」という声をよくお聞きします。

会社へ相談して柔軟に対応してもらいましょう。

葬儀後の手続きについては以下の記事も参照ください。

https://with-house.jp/wp/blog/2023/12/16176/

家族葬のウィズハウスなら、葬儀後のサポートも万全です。

アフターサポート専門のスタッフがいつでも対応しておりますので、ご安心ください。

忌引き休暇の申請はなるべく早めに行ってください。

休暇申請する際の注意点も一緒にご説明します。

まずは直属の上司へ訃報と共に休暇申請する旨を伝えましょう。

基本は電話などの口頭連絡が望ましいとされています。

しかし故人が亡くなった時間帯が深夜や早朝だった場合は、取り急ぎメールを入れた後、改めて口頭で伝えても良いでしょう。

〇〇部 ○○課長

早朝のメール失礼いたします。○○です。

昨晩、母が逝去したため忌引き休暇の申請をお願いしたく存じます。

期間:○月○日~○月○日(7日間)

葬儀・告別式につきましては詳細が決まり次第、改めてご連絡致します。

何かありましたら個人携帯の方へご連絡いただけますでしょうか?

080-☓☓☓☓-☓☓☓☓

急な申し出で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

メールの件名は緊急であることがすぐわかるよう、「忌引き休暇取得のお願い」などにしておきます。

また家族葬で香典等を辞退したい場合は、「家族葬のため、参列や香典・供花は辞退させていただきます」と一言添えましょう。

弔問辞退の連絡がないと、会社としても参列していいものかどうか悩んでしまいます。

最初に訃報を伝える際に意向をハッキリ伝えておいてくださいね。

訃報は上司だけでなく、実際に仕事を引継ぎする方へも伝えておきます。

配偶者や父母が亡くなった場合は1週間以上休むことになりますので、しっかりと引継ぎを行いましょう。

こちらは「いつまで休むのか」や「引継ぎ業務内容」が文面で残せるツール(メールなど)が最適です。

忌引き休暇を終えた後、初めて出社する際にやるべきことは2つあります。

直属の上司や仕事の引継ぎをお願いした方へ、お詫びとお礼の挨拶をしましょう。

香典をいただいている場合は香典返しをお渡しします。

香典返しはコーヒーやクッキーなどの「消えもの」が良いとされています。

会社で飲食できるようなものにするといいかもしれませんね。

北海道の香典返しについては以下の記事でも詳しくお伝えしています。

https://with-house.jp/wp/blog/2020/04/7548/

会社によっては忌引き休暇申請に必要な書類を求められることがあります。

主な提出書類は以下のようなものです。

会社によって提出書類が異なりますので総務課などに確認しましょう。

故人が務めていた会社からもらえるのが「死亡弔慰金」です。

相場は1万~20万円ほどで、勤続年数などによって変わってくるでしょう。

また業務上の理由で死亡した場合は死亡弔慰金の金額も高くなるのが一般的です。

会社によっては従業員の身内が亡くなった場合に「家族弔慰金」といった名称でお見舞金がもらえる場合も。

従業員の配偶者なら3万~5万円、1親等なら1万~3万円ほどが相場です。

忌引き休暇と同様、「弔慰金」の有無も会社によって異なりますので確認しておきましょう。

お葬式についてよくわかる

お葬式ガイドブックや各施設の紹介している

パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など

備えておけば安心の資料をお送りいたします。