マナーやご作法

家族葬で葬儀を行うことが決まったら、会社への連絡は早急に行わなければなりません。

連絡が必要なのは故人が現役だった場合の勤め先と、遺族が現在勤めている会社ですね。

このとき家族葬である旨を伝えるのはもちろんなのですが、そのほかにも確認すべきことがあります。

今回は家族葬の連絡を会社へ伝える際の注意点についてお伝えします。

また、会社側が家族葬の連絡を受け取った際の対応についても触れていますので、ぜひ参考になさってください。

それぞれの立場のマナーについて、この機会にしっかり確認しておきましょう。

この記事でわかることは以下の4つです。

家族葬を執り行うことが決まったら、なるべく早く会社へ連絡しましょう。

故人が勤めていた会社の場合、会社側は退職手続き等を取り急ぎ行わなければなりません。

社会保険の手続きは故人が亡くなってから5日、雇用保険の喪失手続きは10日以内の届け出が必要です。

また、遺族が勤めている会社へは忌引き休暇の申請が必須です。

故人との間柄によって取得日数が変わりますし、休暇開始日が「故人が亡くなった当日から」なのか「申請日から」なのかは会社によって異なります。

突然の欠勤となってしまうため、業務の引継ぎについても申し伝えが必要でしょう。

会社への連絡は基本的に直属の上司へ電話連絡をします。

故人が勤めていた会社で所属部署や上司がよくわからない場合は、総務課で問題ありません。

会社へ伝えるべきことは以下の5つです。

遺族が勤める会社へは、次の2点も連絡します。

業務の引継ぎに関しては「後ほど詳細をメールで送ります」などと伝えても良いでしょう。

また北海道では家族葬でも香典をいただくのが一般的ですが、全国的にみると辞退する喪家も多くあります。

もし香典や供花・供物などのご厚志を辞退される場合は、会社へ連絡した際にしっかり伝えてください。

辞退かどうかがハッキリしないと会社側は対応に悩んでしまいます。

香典や供花・供物の辞退については以下の記事も参考になさってください。

「家族葬で供花、供物、香典をどうする?辞退する時にやるべき事」

忌引き休暇はすべての会社で必ずしも取得できるわけではありません。

法によって決められているものではないため、会社によっては有給扱いになる場合もあるようです。

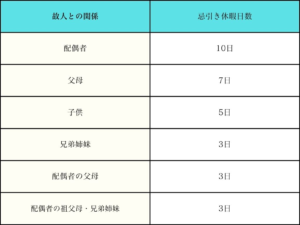

会社へ連絡する前に就業規則を確認してみてくださいね。忌引き休暇は故人との関係性が親しいほど長くなります。

一般的な忌引き休暇の日数は以下の一覧をご覧ください。

もし配偶者の父母や兄弟姉妹の喪主を務めることになった場合、3日間の忌引き休暇では難しいと思われます。

上司と相談して有給休暇を追加するなどの対応が必要でしょう。

予定の日数よりも早く切り上げられそうなら早めに出社しても問題ありません。

実際に会社へ連絡する際の例文をご紹介します。

故人の勤めていた会社へ電話連絡する際の例文は以下の通りです。

お世話になっております。○○課〇〇〇〇の息子の○○です。

父が○月○日に亡くなりましたので、ご連絡させていただきました。

○○課の皆様には父が大変お世話になりました。

葬儀の方ですが、生前の父の希望により家族葬を執り行う予定です。

誠に勝手ながら御香典や御供物などのご厚志は辞退させていただきますので、宜しくお願いいたします。

今後の手続き等に関しましては私の携帯までご連絡いただけますでしょうか。

電話番号は△△-△△△-△△△です。宜しくお願いいたします。

それでは○○課の皆様によろしくお伝えください。失礼いたします。

続いて遺族が勤めている会社へ電話連絡する場合の例文です。

訃報は電話連絡がベストですが、故人の亡くなった時間帯が早朝や深夜だった場合は、ひとまずメールで伝えてから改めて電話連絡しましょう。

お疲れ様です。○○です。

昨晩、入院中だった父が他界しましたのでご連絡しました。

葬儀は家族葬で執り行いますので、勝手ながら参列や御香典などのご厚志は辞退させていただきます。

また忌引き休暇ですが、本日から○月○日まで取得を希望しております。宜しくお願いいたします。

業務の引継ぎに関しましては後ほどメールでお伝えしますので、しばらくお待ちいただけますでしょうか?

取り急ぎの連絡で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

ご遺族にとって葬儀の準備は大変慌ただしいものです。ひとまずメールで連絡したい場合は以下の例文をご活用ください。

メールの件名は「忌引き休暇取得申請のお願い」など、訃報であることがすぐわかるようにしておきます。

〇〇部 部長 △△様

お疲れ様です。○○です。

昨晩、入院中だった父が他界致しましたのでご連絡致します。

忌引き休暇も含め、以下ご確認をお願いいたします。

故人名:○○○○(享年〇歳)

死亡日時:2024年○月○日

続柄:実父

葬儀会場・電話番号:○○セレモニー会館 △△-△△△-△△△

葬儀・告別式日時:○月○日△時より

なお、葬儀は近親者のみで家族葬を執り行う予定ですので、御香典・御供物および参列につきましては辞退させていただきます。

また忌引き休暇につきましては○月○日~○月○日まで取得希望です。

業務の引継ぎに関しては改めてメールを送らせていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

忌引き休暇中の連絡先は下記までお願いいたします。

TEL:△△-△△△-△△△

Gmail:〇〇〇〇@gmail.com

家族葬であることを伝えたにも関わらず、会社が香典を持参するケースもあります。

会社によっては香典を「弔慰金」として福利厚生の一部にしている場合も。

会社名義での香典は基本的に香典返しは不要ですので、受け取っても問題ないでしょう。

同じ部署の方が個人的に持参された場合は丁重にお断りしても良いのですが、「どうしても」ということであれば受け取って香典返しをお渡ししましょう。

北海道では即返しが一般的ですが、こういったケースの場合は忌引き休暇明けにお返しを持参しても良いですね。

会社の皆さんで食べられるお菓子やコーヒーなどが喜ばれます。突然の欠勤のお詫びと共に渡しましょう。

北海道での香典返しについては以下の記事でも詳しくお伝えしています。

「葬式のお返しの基礎知識。香典返しの内容やタイミングを知ろう」

従業員から家族葬の連絡を受けた場合の会社側の対応を見ていきましょう。

会社側として遺族に確認するのは以下の6つです。

従業員が遺族だった場合は以下の2点も確認が必要です。

従業員から家族葬の連絡を受けたら、参列・香典の受け取りを辞退していないかを必ず確認します。

参列しても良いのであれば葬儀会場の詳細や日時も聞いておきましょう。

故人の勤めていた会社の場合、葬儀後に健康保険証の回収など諸々の手続きが必要です。

遺族代表の連絡先を控え、また会社側の窓口担当も案内してください。

遺族が勤めている会社の場合は忌引き休暇の日数や開始日もしっかり伝えます。

会社の業務が滞らないよう、連絡が取りやすい電話番号やアドレスも確認しておくと安心ですね。

家族葬の場合、基本的に参列願いがない限りは通夜・葬儀に参列しません。

故人との最期の時間を家族のみでゆっくりと過ごしたいという遺族の想いを尊重し、参列は遠慮するようにしましょう。

香典については明確なお断りがなければ送っても問題ないとされています。

式のある時間を外して会社代表が集めた香典を直接持っていく方法もありますよ。

弔電の場合は会社の代表者名義で送ることになりますので、上司に確認してみると良いでしょう。

香典はできるだけ早くお渡しするのがマナーですが、葬儀終了後、忌引き明けで出社した際にお悔やみの言葉と共に渡しても大丈夫です。(おおむね初七日頃まで)

個別に香典を出す場合は、同僚や上司と相談をして金額を揃えるようにしてください。

同僚と複数名で香典を包む場合は、2~3人までなら香典袋へ連名、それ以上の人数なら香典袋には「代表者名」と「他〇名」と記し、他の人の名前は別紙に記入して中袋へ入れます。

連名で香典をお渡しした場合は、金額によっては一人ひとりへの香典返しが負担になってしまうこともあります。

「全員の分のお返しは不要です」と配慮を添えましょう。

後日自宅への弔問を希望する場合は、必ず先方の都合を確認した上で伺ってください。

その際は喪服ではなく平服を着用するのがマナー。

男性ならグレーや紺色のスーツ、女性ならワンピースやセットアップなどでも良いでしょう。

キラキラと光るような派手なアクセサリーは外してくださいね。

取引先から訃報や家族葬の連絡を受けた場合は、まず上司に相談しましょう。

会社や部署単位で弔電や香典を出す予定がないか確認が必要です。

先ほどもお伝えしましたが、家族葬では基本的に一般会葬者の参列をお断りしています。

葬儀への参列願いがない限りは通夜や葬儀・告別式への弔問は控えるようにしましょう。

取引先の方の訃報に対しては、会社として代表者名義で弔電を送るといった対応が一般的のようです。

ただ関係が深かった相手やお世話になった方へ、お悔やみの気持ちを個別にお伝えしたいときもあるでしょう。

先方からお断りがないのであれば、社内と足並みを揃えつつ弔電や仏花を送るのがおすすめです。

ウィズハウスでは供花のご注文も承っております。ネット注文も可能ですので、ぜひご活用ください。

お葬式についてよくわかる

お葬式ガイドブックや各施設の紹介している

パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など

備えておけば安心の資料をお送りいたします。