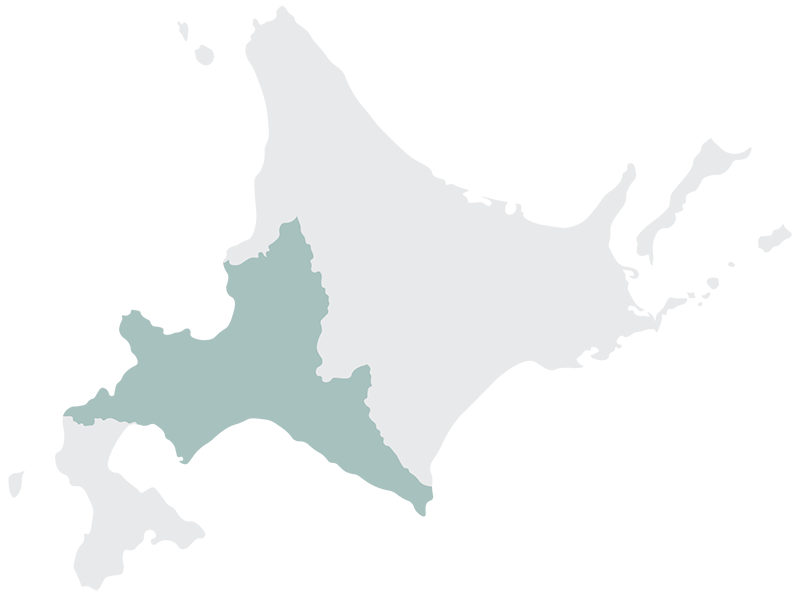

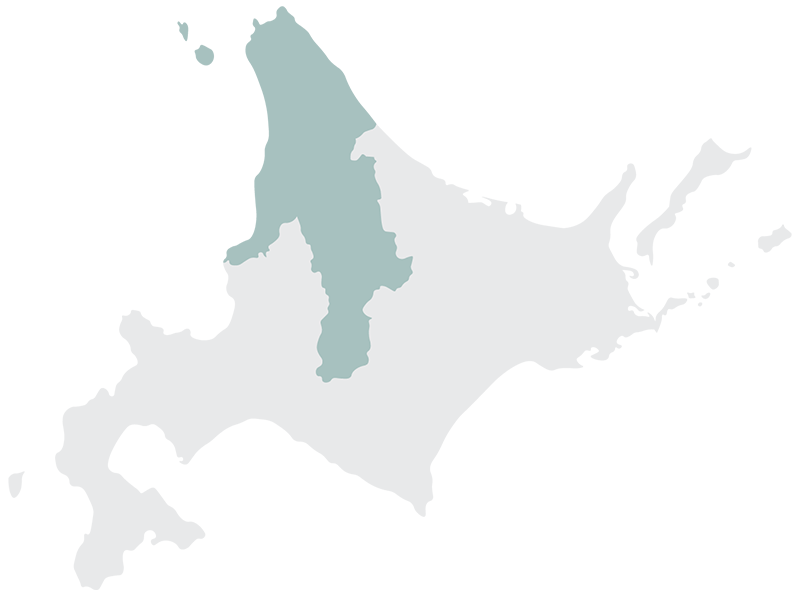

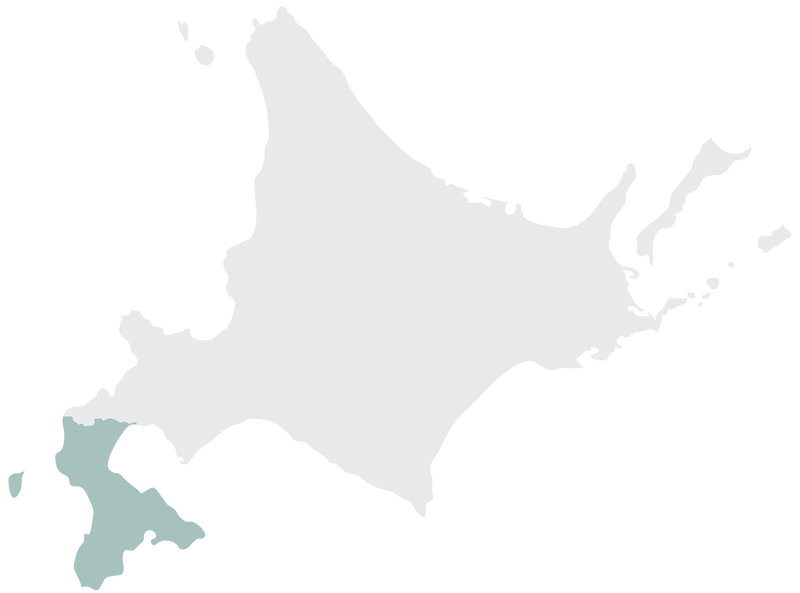

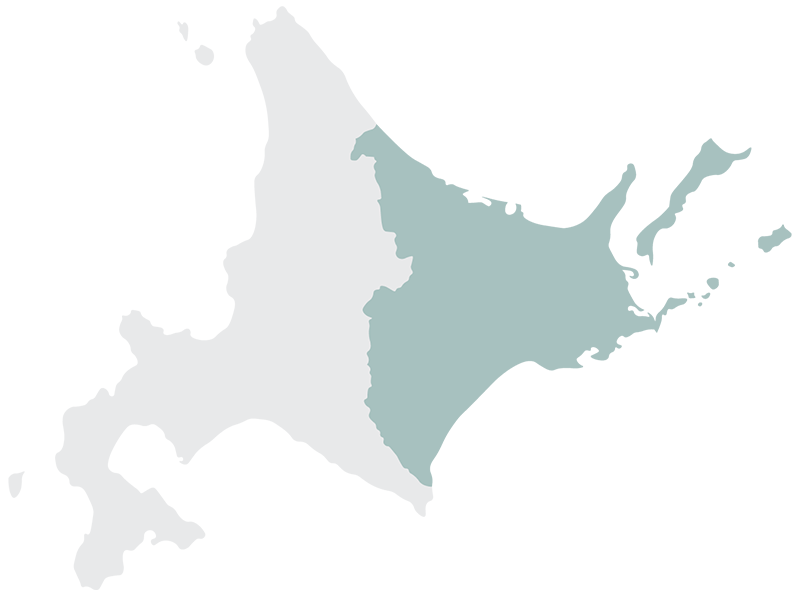

北海道の札幌市は、石狩平野の南西部に位置し、面積は1,121.26平方キロメートルで、香港とほぼ同じ広さを誇ります。市域は東西に約42.30キロメートル、南北に約45.40キロメートルにわたり広がっており、その中心部は豊平川が形成した平坦な扇状地です。

札幌市は日本最北の政令指定都市であり、内陸にある市町村の中で最も人口が多い都市です。全国の市の中では、横浜市、大阪市、名古屋市に次ぐ4番目の人口規模を誇り、北海道全体の人口の約37%を占める大都市圏を形成しています。また、日本最北の地下鉄である札幌市営地下鉄が通っており、交通の便が非常に優れています。このように、札幌は北海道のプライメイトシティとして機能しており、官公庁や大企業の支社が多く立地する経済の中心地でもあります。

札幌の歴史は、1869年(明治2年)に蝦夷地が北海道と改称され、開拓使が置かれたことから始まります。その後、1875年に最初の屯田兵が入植しました。札幌の都市計画は、当時の開拓判官であった島義勇が京都を参考にして構想し、創成川を東西の基軸、渡島通(現在の南1条通)を南北の基軸として碁盤の目状に区画整理が進められました。この結果、札幌市の中心部には東西に大通公園が位置し、その北側には北海道庁や札幌市役所、札幌駅、北海道大学などの公共機関が集まる官公庁街やオフィス街が広がっています。一方、大通公園の南側には、すすきのを中心とした大規模な歓楽街が広がっています。

札幌市は北海道経済の中心地であり、市内総生産は約7兆6100億円(令和元年度)に達します。市の経済は、人口増加に伴う市民サービスや事業所向けのサービス業といった第三次産業が発展の中心となってきました。特に、地元需要に対応する内需型産業が主力であり、流通業では札幌で成長した小売企業が北海道外へ展開するケースも多く見られます。また、近年ではITや情報メディア、コンテンツ産業の育成が進んでおり、これらの分野においても多くの企業が集積しています。

札幌市は、雄大な自然環境や豊富な食文化を有する北海道観光の中心都市でもあります。東京都に次いで宿泊者数が多い観光地であり、年間を通じて多彩なイベントが開催されることで、市内は常ににぎわいを見せています。札幌の観光地としての総合満足度は非常に高く、国内外からの観光客に高く評価されています。特に、食やショッピングといった都市観光においては、その利便性の高さが多くの観光客を引き寄せています。

交通手段としては、JR北海道が導入しているIC乗車カード「Kitaca」や、札幌市交通局が導入している「SAPICA」が利用可能です。ただし、KitacaがSAPICAエリア(一部を除く)でのみ使用できるため、利用の際には注意が必要です。また、高齢者の社会参加を促進するために「敬老優待乗車証」や、障がい者向けの「福祉乗車証」などの制度も整備されています。

札幌市の行政は、市長を補佐する副市長が配置されており、市長が議会の同意を得て選任します。副市長の任期は市長と同じく4年で、2018年時点で3名が選任されています。札幌市は政令指定都市に移行後、10区に分かれており、各区長が市長の事務を補助し、法令に基づいて委任された業務を遂行しています。さらに、事務の目的や性質に応じて室や局が設置され、局には部や所、室が置かれ、さらに課や係に分かれています。市の職員数は約14,000人に上ります。

医療に関しても、札幌市は日本国内で特異な状況にあります。札幌市の精神科病床数は全国の市町村で最も多く、約7,200床を有しています。これは人口1万人当たりの精神科病床数が世界平均の1.5床に対し、札幌市では38床と非常に高い割合となっています。札幌市は、精神病患者の社会的入院が広がっている都市として知られています。

冬季には、さっぽろ雪まつりをはじめ、市民が雪を楽しむ文化が根付いており、札幌市内には世界でも有数のパウダースノーが楽しめるスキー場が点在しています。これらのスキー場は、上級者から子どもまで、幅広いスキーヤーのニーズに応えることができ、都心から車で60分以内でアクセスが可能です。また、札幌は1972年の冬季オリンピックの開催地としても有名で、以来、ウインタースポーツの国際大会が数多く開催されてきました。さらに、2030年の冬季オリンピック・パラリンピックの招致を目指し、都市の魅力をさらに発信していく予定です。

このように、札幌市は北海道の政治、経済、観光の中心地として多くの役割を担いながら、豊かな自然と文化が共存する魅力的な都市です。